現在、コロナウイルスによる自主的自粛措置継続中で、あまり遠くにお出かけできません。この期間を利用して、過去に行った世界遺産について書いてみようと思います。この旅は、かつてドイツに勤務していた2004年10月に行ったものです。 ルター関連と言えば、すでに「ヴァルトブルグ城」「ヴァイマール」を見学しましたが、今回はさらに東へ進みます。

マルチン・ルターを知っていますか。中学、高校の歴史の教科書に出てくるくらいで、「名前だけは聞いたことがある。」くらいなもんでしょう。もちろん我が家もそうです。でも、ドイツに来てからいろいろな資料を見ていると、「なかなかすごい人だったのね。」と実感してきました。それで、この秋休みは「ルターを訪ねる旅」がテーマです。

目次

エアフルト 2004,10,26

10月26日(火)午後12時に学校を出発。車は250キロ離れたエアフルトに向かいます。つい1ヶ月前にヴァイマールに来ているので、もうお馴染みになった道を進み、ヴァルトブルグ城を遠くに見ながら、車は旧東ドイツ領へと進みます。とても順調に2時半にはエアフルトに到着。エアフルトは東ドイツでも大きな都市で、チューリンゲン州の州都になっています。

ここの大学生だったルターは、郷里から帰る途中雷に遭います。「マリア様、お助けください!私は修道士になります!」と叫んで助かったルターは、すぐにエアフルトのアウグスチナー修道院の門を叩くことになります。最初に見学したのがこの修道院。中はツアーでしか回れないという話なので、3時からのツアーに申し込みました。ここで大きな試練がおとずれます。なんとお客はほかにいないのです。ドイツ語しか話せないガイドのおじさんと、我が家4人だけというツアーが始まりました。「ここが昔の図書館で、◎△◇?☆娘さんが○◇▲?!☆・・・」「何かこんなこと言ってるみたいだぞ。OK、OK!」「ここがルターが入ってきた門で、○▲◇・・。」「おお、こんどはよくわかった。やー、クラー。(わかった。)」「○■☆?・¥#・・・・」「おい、今なんて言った?」「夏は暑かったっていってるみたい?」「うーん・・・まあ、いいや!」修道士が生活していた部屋や、お祈りをしていた小部屋、教会の美しいステンドグラス、他にもいくつかよく分からないもの(つまり説明がわからなかったもの)を見て、あっという間に40分の修行の時間は終りました。たった40分なのに、かなり疲れました。でも、きっとガイドのおじさんも同じように疲れたでしょう。娘1によれば、「当然説明しそうな部屋を素通りしてたよ、きっとおじさん少し説明を抜かしたと思う。」それも、かえって有難い配慮と言えるでしょう。

教訓:やはりドイツ語をきちんと勉強しなくちゃ!

ここで分かったのは、ルターのマークが白いバラだということ。修道院の教会にも白いバラのステンドグラスがありました。でも、なぜ白いバラなのかは謎のままです。

修道院を出た後は、橋の上に家が建ち並ぶクレーマー橋を見学。この橋は、人が住んでいる橋としてはヨーロッパで最長なのだそうです。今は32軒の家が建っています。次に、見事な式典の間がある市庁舎、最後に大聖堂と聖セヴェリ教会を見ました。残念ながらセヴェリ教会の方はもう閉まっていましたが、ドーム広場から見る大聖堂と教会は、さすがにエアフルトのシンボルだけあって素晴らしい姿でした。また、ドーム広場の広さもすごいものです。きっと東京ドームがすっぽり入る大きさです。面積2ヘクタールとなっているけれど、もう少し大きいみたいです。ちょっとお腹がすいたので、ホットドックを食べて見学はおしまい。やや暗くなった道路を、回り道しながら走り、ユースホステルへ到着しました。ユースホステルは、シャワー付きで快適な部屋。ちょっといたずら書きが多かったけど、まずはゆっくり休みました。

アイスレーベンからヴィッテンベルグ 10,27

エアフルトのユースは、6時から朝食OKです。そこで6時半に食事をして、7時すぎには出発します。今日最初の目的地、アイスレーベンはここから90キロ離れているからです。暗いうちにユースをスタート。途中でルターが雷に遭った村(シュトッテルンハイム)に寄る予定だったけど、道がよくわからず通過。アイスレーベンまでは高速がほとんどないので、小さな町をいくつも越えて車は走ります。途中、工事中のため引き返して別の道を進んだりしているうちに、アイスレーベンに到着したのは10時でした。高速なら50分で行く距離なのに、ずいぶん時間がかかりました。

アイスレーベンのルター記念建造物(世界遺産)

アイスレーベンは、ルターが生まれた町であり、死んだ町でもあります。宗教改革で有名になったルターは、争いの仲裁のために病を押して故郷に戻り、そのまま亡くなったのでした。この町と、今夜宿泊するヴィッテンベルグにあるルター関係の建物は、世界遺産のひとつです。

町に着いた一行は、まずルターが死んだ家を見学。ルターの業績を分かりやすく解説した展示や、ルターが亡くなった部屋を見ました。次に向かったのはルターが生まれた家。ルターが生まれた時両親はそれほど裕福ではなかったので、小さな家です。でも、ここアイスレーベンは、プロテスタント系の信者にとって、イェルサレムに匹敵する聖地という話もあるみたいです。今は世界中から観光客が集まる場所になっています。この日は小さな子どもが先生に連れられて見学に来ていました。ルターが生まれた家を見学した後は、おなじみケバブの昼食。東ドイツ料金でしょうか。1.5ユーロでした。(フランクフルトの半額以下です。)

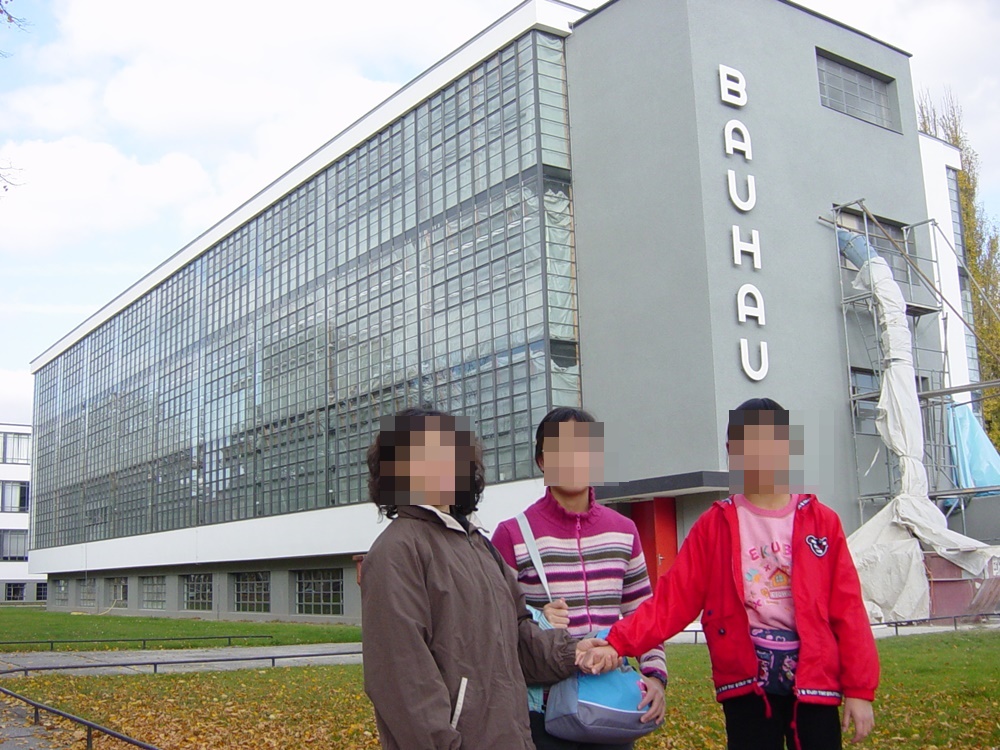

デッサウのバウハウス(世界遺産その2)

アイスレーベンを出発した一行が次に向かうのはデッサウという商工業が盛んな都市。(途中、ハレという大きな町にはヘンデルの記念館があるけれど、今回は通過。)ここには有名?なバウハウスの校舎があります。(ルターはちょっとお休みね。)1919年ヴァイマールでスタートしたバウハウスは、1924年にはデッサウに移転して最盛期を迎えます。当時としては珍しいガラスを多用した機能的な建物群も世界遺産です。バウハウス校舎は、今ならどこにでもあるビルです。中にインフォメーションがあるけれど、「入場は無料。好きに見ていいよ。」とのこと。ガイドツアーもあるけれど、1時間半かかるというのでやめました。校舎内は、今も大学として使用しているので、とくに大した展示もなく、「どこを見ればいいのよ。」という感じでした。メンサ(学生食堂)でジュースだけ飲んで見学おしまい。世界遺産だからどれもすごいとは限りません。でも、これも勉強です。

続いてバウハウスの「マイスターハウス」、つまり大学教授の社宅を見学。こちらはインフォメーションで切符を買うと、いくつかの建物のベルを押して入っていくシステムです。人の家を訪問するような雰囲気でなかなかおもしろいものでした。家の中はシンプルそのもの。なんとなく、今住んでいるラインハウスと似ていました。

ヴェルリッツ 王宮庭園 (世界遺産その3)

デッサウの郊外にあるヴェルリッツという小さな町。ここの城と王宮庭園が世界遺産。 ドイツおよび大陸ヨーロッパにおける最初にして最大級の英国式庭園だそうで、イギリス風の庭園と点々と建つ宮殿などの建造物の調和がすばらしいとか。ここもルターとは関係ないけど、せっかく近くまで来た世界遺産なので、ちょっと立ち寄ります。全部歩くと3日はかかるという庭園をちょっとだけ散歩し、白鳥と黒鳥にえさを少々あげて、おしどりを見つけてよろこんで、ユダヤの学校跡みたいな建物だけ見て、ここはおしまい。 もう時間は4時をすぎているので、あまり深入りしないで出発することにします。

ヴィッテンベルグ

ヴェルリッツから今日の目的地ヴィッテンベルグまではほんの20キロ。石畳の道をガタガタ走り、途中の川では渡し舟に車ごと乗り、夕方5時には到着。今日もユースにお泊りです。でも、今日のユースはルターが95カ条のテーゼ(論題)を貼った教会のある城です。とても由緒あるユースなのです。ユースはドミトリーという相部屋がほとんどだけど、ファミリールームを予約できて、ユースでは初のテレビ付きでした。(風呂はなし)

今日の夕食は、めずらしく街のレストランに入ります。ユースから5分ほど歩き、マルクト市場の前にある「○○おばさんの店」というレストランに決定。玄関のところには「2002年べストレストラン賞受賞」みたいなプレートがたくさん貼ってあります。まあ、まちがいはないでしょう。肉のグリル料理とステーキを頼んで、飲みもの込みで43ユーロ。値段もまあ手ごろで味もすばらしい料理でした。(刺しゅうのついた白いテーブルクロスは、ちょっと緊張します。)

食事に満足してユースに帰ると、そこは若者集団の無法地帯。どうやら学校の合宿か卒業旅行みたいなものらしく、廊下では騒いで走るし、集会室では音楽をガンガンやってるし、ちょっと雰囲気悪い感じでした。でも、幸いうちの部屋は扉を開けるとさらに奥にまた扉、そして部屋という構造のため、騒音の影響はほとんど受けずに済みました。40分ほどプレイルームで卓球をして、今日はそのままお休みです。毎日夜が早いのが、健康に旅行を続ける秘訣です。

ヴィッテンベルグからライプチヒ 10,28

昨夜、ずいぶん騒がしかった青年たちも、夜の10時くらいにはぴったりと静かになりました。騒音に対する意識が強いドイツの良いところです。

ヴィッテンベルグのルター記念建造物(世界遺産その4)

今日は10月28日、ルターを訪ねる旅も今日がクライマックスです。朝、パンにハム、チーズというお馴染みの朝食を食べると、すぐに出発。歩いてルターの家に向かいました。ルターは、ここヴィッテンベルグで宗教学の教授として活動していました。そのころ住んでいた家が博物館として残されています。ルターは宗教改革の後には禁止されていた結婚までして、妻と6人の子どもと住んだ家です。博物館は最近新しくなったばかりで、パソコンを使った説明やゲームなどもあり、子どもも飽きずに見学できる仕掛けがあちこちにあります。ルター映画の抜粋ビデオなどもあり、なかなか楽しめる博物館でした。

次に見たのは、メランヒトンという大学教授の家。彼はルターと共に宗教改革の担い手になった人物で、マルクト広場にはルターとメランヒトンの銅像が並んで立っているくらい有名な人です。(もちろん私たちは始めて知りました。)メランヒトンの家は、とにかく一通り見てきただけ。覚えたのはメランヒトンの顔くらいでしょうか。

教訓、やっぱりドイツ語を勉強すべき!

途中、ちょっとだけお茶を飲んで、最後に見たのがお城と教会。泊まったところです。ルターガ95か条の論題を打ちつけた扉は、今は鉄製になっており、95か条全てが書いてあります。1517年という約500年前にルターがここにいたと思うと、時の流れというものが逆に不思議に感じます。教会の中には、ル ターとメランヒトンの墓がありました。それにしても、建物よりも扉の方が有名な教会というのもここだけでしょうね。

ツーリストインフォメーションで買った日本語ガイドの公園という字が、上下あべこべになっていて、それを教えてきました。次回には、直っているかな?

ここで車に乗り、ルターが破門状を焼き捨てたという柏の木のわきを通過し、(どれなのかよくわからんかった・・)ルターギムナジウムという学校に行きました。道を間違い、かなり迷いながら何とか到着。この学校は、フンダートバッサーという建築家が建てたもので、奇抜なデザインの校舎が絵はがきにもなっています。自然との共生と調和をテーマにした校舎がきっかけで、環境学習にも力をいれている学校だそうです。こんな学校に通ってみたいものです。

ライプツィヒ

ヴィッテンベルグの見学を全て完了し、次に向かうのはライプツィヒ。その都市の名は多くの日本人が知っていると思います。ここはルターが95か条の論題を貼りだした後、神学者エック(ローマ教皇側の人)と宗教討論をした所です。その討論では、エックの話術にまんまとひっかかり、「教皇や公会議も過ちを犯すこともある。」と発言してしまい、それがきっかけで異端者のレッテルを貼られ、やがて破門になります。(ところが、破門すれば大人しくなると思っていたルターは、ますます頑張っちゃうことになるわけです。)と、ルターにも関係が深い街ですが、このへんでルターの学習はおしまい。ここからは一般の観光に戻ります。

ライプツィヒはとても大きな都市で、いったいどこにたどり着くか不安でしたが、何とかゲバントハウスオーケストラの駐車場に車を入れて、ここからスタートします。とりあえずオーケストラのプログラムをチェック。夜のコンサートもあったけれど、ホテルも遠いので無理をしないことにします。いよいよ街に出て、最初に向かったのはニコライ教会。1989年、ここで行なわれた集会が民主化デモへと発展し、ついにベルリンの壁の崩壊につながったという東西統一のシンボルとも言える教会です。16世紀に建てられたゴシック様式ということだけど、中は南国のような明るい空間です。教会を後にして、ちょっとセンスのいいアーケードで昼食。ランチメニューは安くて味も抜群でした。(料理が出るまでの時間も抜群に長かった・・・)たっぷりと休んだ後は旧市庁舎。2階が博物館になっていて、町の歴史が順序良く展示されています。市庁舎の前にはゲーテの銅像(いったいゲーテの像ってドイツにいくつあるんだろう?)、その後ろには昔の証券取引所のきれいな建物、ついでに、市庁舎向いにある「現代史博物館」も見てきました。ここは戦後の東西分裂から統一までを分かりやすく解説している博物館。東ドイツ側の視点で展示してあり、言葉が分かる人にとっては、かなりおもしろいところです。もちろん展示を見るだけでも「ふむふむ」と感じることがたくさんありました。

夕方になったので、車に乗ってホテルに向かいます。今日は4つ☆のホテル。わくわくしながら車を走らせるものの、街はあちこちで道路工事中。思う方向になかなか進めず、迂回路をグニャグニャしているうちにわけがわかんなくなります。そんな中でうまくホテルに着いたのは奇跡といえましょう。きっとルターの勉強をしっかりしたので、神様が守ってくださったのでしょう。有難いことです。ホテルでは、地下の駐車場に入れるのにひと苦労。スピーカーから英語で指示されて、開いているところに停めたら、フロントで「28番に入れなおしてくれ。」と言われ、またやり直し。部屋に入るのに30分もかかってしまった。

苦労した甲斐もあり、ホテルはかなりいい感じです。炊いたたけのこご飯も美味でした。(ホテルとは関係ないか。)明日はホテルの朝食なので、体調を整えるために、やっぱり早く寝ます。

ライプツィヒ からイエナ 10,29

ホテルの朝食は、やはりユースとは違います。何が違うかって、温かい料理が出るのです。もちろん簡単なものだけど、焼いたソーセージや玉子焼きがおいしくて、何回もおかわりしました。周りの客はビジネスマンが多く、静かな雰囲気。飛行機の機長さんもいます。何となく緊張します。(こういうのも慣れの問題だな。とは言え、ユースになじんでいる我が家は、やはり緊張しているのでしょう。写真撮るの忘れちゃった・・・)

ライプツィヒ(2日目)

ホテルで地図をもらい、街までの道を教えてもらうと、昨日の苦労が嘘みたいに近道があったのでした。さっそく街に出て、駐車場に車をいれ、まずは新市庁舎を外から見て、すぐにトーマス教会へ。ここは、あの有名なバッハがオルガニストとして活躍した教会です。教会の中にはバッハの墓もありました。バッハという名前を知らない人はいない有名人ですが、いったいどこでどんな生活をした人なのかは知りませんでした。音楽家一族に生まれたバッハは、ずいぶん早くに両親を亡くし、若い頃はけっこう苦労もしたみたい。音楽学校の先生もしていたけれど、教師としての評判は悪かったらしい。ドイツ国内を点々と移り住み、最後はライプツィヒのトーマス教会で死ぬまで仕事をしていました。

教会のそばにはバッハ博物館があり、ビデオでバッハの生涯を見てきました。(それも日本語!)帰りにはもちろんバッハのCDを購入。これから少しずつ聴いていくことにします。

トーマス教会を出て、ゲーテのファウストにも登場するレストランを見て、マイセンのカリヨンを見て、そしてブルストを食べて市内観光は終了。ちょっとだけ駅のショッピングアーケードを見て、ライプツィヒの街を後にしました。

ところが、それからイエナに行く道がまた大変。1時間くらいで着くかなあと思っていた距離なのに、高速に乗るまで1時間もかかってしまった。(東ドイツの道は本当にわからない。)イエナのホテルに到着したのは5時近くになっていました。

イエナのホテル(裏メイン)

イエナのホテルは、娘たちにとって「陰のメインエベント」なのです。ここにはテニスコート、バドミントンコート、ボーリング場、それからプールまであるというリゾートホテルなのです。チェックインをして部屋に入ると、すぐにテニスコートの受付へダッシュ!幸運なことに「5時から6時までの1時間なら空いている。」とのことで、家族4人で久しぶりにテニスをしました。(テニスになってないけど・・・)

テニスで気を良くした一行は次にボーリングに挑戦。受付のおねえさんは「一人11ユーロで1時間のボーリングにピザと飲みものもついています。どうですか?」「おーそれはすばらしい。では4人分お願いします。」「8時からだとゲームできます。」「ゲームの前に食事をしたいけど、できますか?」「7時に来てください。準備してます。」

という会話をしたつもりになって、一度部屋に戻って一休み。そして7時に再び受付へ。そこで飲みものを注文したものの、なんだか雰囲気が違う。お姉さんに確認すると、「ここでの飲みものは別料金で、ボーリング場での飲みものが含まれる。」という意味の言葉。食べ物を注文するけど、「本当にこれは11ユーロの中に入っているのだろうか・・・。」と不安なままピザを食べました。「もしかして、ボーリング場でまたピザと飲みものが出たりして・・」ドキドキしながら8時になってボーリング場に入ると、やっと謎が解けました。正式ルールは、「ボーリングをしている間、好きなピザをひとつと、飲みものは飲み放題で11ユーロ。」というものでした。隣りのレーンのおじさんおばさんは、パクパクピザを食べながらボーリングをしています。しっかりテーブルまでついているのでした。ルールがわかれば、もう怖いものはありません。こっちのウエイトレスさんに「11ユーロのセットだが、ピザはあっちで食べてきた。」と説明し、料金に含まれている飲みものだけを注文し、何とかボーリングを楽しむことができました。

ドイツに来て初めてのボーリングも無事終わり、少々タバコ臭い部屋で、今日も早く寝るのでした。

レンズの町と強制収容所 10,30

今日もスタートはホテルの朝食。旅の後半にホテルというのはいいものです。(逆だったら、だんだん暗くなりそう・・)昨日と違ってホテルの客は庶民的な感じ。せっせとサンドイッチを作って袋詰めしている家族がいたりします。(もちろんホントは禁止)我が家も昨日に比べたらリラックスして食事ができるというものです。

イエナ

イエナは、レンズで有名なカールツァイス社の本拠地。レンズ関係の博物館があります。それから、ツァイス社のプラネタリウムもあり、ちょっと楽しみな町なのです。少々迷いながら車を「ゲーテギャラリー」というショッピングモールの駐車場に停め、さっそくレンズ博物館に行きました。ところが土曜日なので開館は11時から。仕方なく30分ほど歩いてプラネタリウムに行きました。ところがプラネタリウムも午後2時からスタート。またとぼとぼ博物館に戻って、11時ちょうどに博物館へ入りました。

博物館は、なんと日本語の音声ガイドがあり、電話機のような機械を耳にあてながら見学します。あまり日本人の来ないはずのイエナの博物館に、このような設備があるのは驚きです。きっと、日本のカメラメーカーなどが研修のため多く訪れるのでしょう。日本語ガイドも、もしかしたら日本の会社が作ったのかもしれません。(例えば、ソニーのデジタルカメラは、ツァイス社のレンズを採用している。)博物館の展示物は結構おもしろく、特に目の検査コーナーでは30分以上かけていろいろ検査してみました。(音声ガイドの「なお、この検査結果について、当博物館はいっさいの責任を負いません。」には笑いました。)受付のおばさんも優しい人で、売り物のレンズを無料でもらうなど、とても良い感じの博物館でした。

博物館を出ると、これでイエナの町の見学は終了です。プラネタリウムは時間の関係でパス。帰りにゲーテギャラリーで食事をして、ちょっとだけ買い物をして帰りました。

ブーヘンバルト

イエナを出て、車はヴァイマールへ向かいます。前回にヴァイマールに行った時に見逃した「ブーヘンバルト強制収容所」を見ます。強制収容所は、去年の夏に「ザクセンハウゼン」という、アンネフランクが生涯を閉じた収容所を見てきました。それ以来の見学です。「えー、もう見なくていいよお。」という家族の言葉を無視して、父の運転する車は丘を越え、谷を渡り、迂回路をぐるぐる回りながらブーヘンバルトへ向かうのでした。

強制収容所は、一般庶民の目につかない場所に建てられたので、ここの収容所も山の上にあります。街を通過し、山に続く淋しい道路を登ります。時間は午後3時すぎ。曇り空でもあり、そろそろ暗くなりかけた山の上に、最初に見つけたのは大きな記念碑でした。当時のことを忘れないために、ヴァイマールの町からよく見える所に記念碑は建っています。本当に巨大な記念碑です。あたりは木枯らしが吹き、無口なおじさんが一人いるだけで、淋しいところでした。

記念碑からさらに車で5分ほどのところに、収容所跡があります。ブーヘンバルトは、当時の門や建物の一部が残っています。死体を焼いた建物も残っており、当時の悲惨な様子が生々しく伝わります。たくさんの人が見学していましたが、みんな言葉を失い、恐ろしいほど静かな空間が広がっていました。決して楽しい見学地ではありませんが、たくさんの人が見学にくるということは、素晴らしいことです。また、多くの人に見てもらうために、収容所関係の施設はどこも無料であるというのも、国の姿勢を感じます。旅の最後に、今までの盛り上がりが一気にぶっ飛ぶ雰囲気でした。でも、せっかくドイツに暮らしているのですから、やはり見ていくべきなのです。ある民族を限定して迫害してきた事実は、娘たちにとっても信じられないことでしょう。どう考えてもおかしい行動を、たくさんの大人がやっていたということ、そしてだれも止められなかったということは事実です。「なぜ、どうして?」という疑問はドイツに住む人、ドイツを勉強する人にとってまだ解決されていません。娘たちがこれから成長していく中で、こんな見学がちょっとでも意味を持ってくれればいいですね。

最後は一気に盛り下がった旅もいよいよおしまい。気分転換に途中で「バーガーキング」というマックのライバル店でハンバーガーを食べました。「バーガーキングの肉はちょっと肉の香りが強い。」というウワサがあり、我が家はほとんどマックに行ってました。でも、「バーガーキングの方がおいしいよ。」という声もかなり多く、ちょっと気になっていたのでした。先日、フランクフルトのハウプトバッフェで母と娘2が始めて食べて、「けっこうおいしいね。」と発見したばかりなのでした。値段はほぼ同じで、確かにバーガーキングの方が野菜もたくさん入っていていい感じです。今度からはウワサに流されず、自分の目で確かめていきたいものです。

ハンバーガーでハッピーになった一行は、無事フランクフルトに到着し、4泊5日の旅を終えました。

今回の移動距離:1090キロ